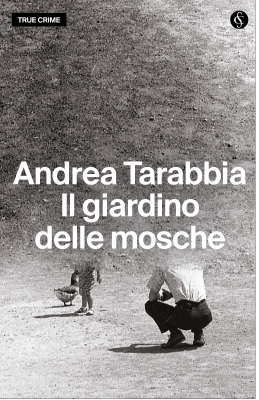

Per un caso, nel giro di due giorni, oggi e domani, escono in edicola, con il Corriere della sera, due libri che ho scritto: il primo, l’uscita di oggi, è Il giardino delle mosche, che viene ripubblicato come sedicesimo titolo della collana dedicata al True crime che il Corriere sta portando avanti da qualche mese;

il secondo, che esce domani, è invece un libro che non porta il mio nome in copertina: si chiama Un racconto breve e fa parte della serie di Lezioni di scrittura che da qualche tempo la Scuola Holden sta mandando nelle edicole. Ho scritto i testi e una decina di esercizi, la gran parte dei quali è stata in seguito sviluppata da persone dello staff della scuola. Non è propriamente un manuale di scrittura: non vi si dice «per fare un racconto fate questo e quello», non si danno regole né dritte, se non, per così dire, tangenzialmente; c’è una prima parte in cui si rinvengono certe caratteristiche che un racconto deve avere per funzionare e ce n’è soprattutto una seconda in cui si tenta una specie di tassonomia dei modelli di racconto, sviluppata sulla base di esempi e giocoforza incompleta – per questioni di spazio disponibile e di povertà di spirito dell’autore.

I modelli classificati sono sei:

il racconto a enigma, vale a dire un racconto che ruota attorno a qualcosa che il personaggio, e con lui il lettore, deve scoprire;

il racconto-confessione, vale a dire un racconto dove il narratore dice qualcosa di sé, racconta un episodio del passato o addirittura fa un bilancio di tutto il suo percorso;

il racconto-ritratto, altrimenti detto bozzetto;

il racconto-romanzo, vale a dire quel racconto che, anziché raccontare un momento della vita di qualcuno, ne racconta molti, distribuendoli sulla linea del tempo;

il racconto a variazioni, vale a dire quel racconto in cui succede più volte la stessa cosa, ma non succede nello stesso modo;

il racconto che riscrive, tenendo come sottotesto racconti di altri, ma anche il mito, la favola, le Scritture e così via.

Non sono modelli rigidi: so bene che la maggior parte dei racconti ne mescola due, tre o anche di più, e ogni lettore può e deve trovare il proprio percorso e punto di vista. Non volevo fare un manuale pratico, perché mi sembrava inutile (il libro è il trentatreesimo della serie, le tecniche della narrazione sono già state spiegate diffusamente da altri autori più precisi di me): volevo divertirmi facendo una cosa un po’ diversa dal solito e dire nel mio piccolo qualcosa che, per quanto ne so, non si dice spesso a proposito delle forme della narrazione.